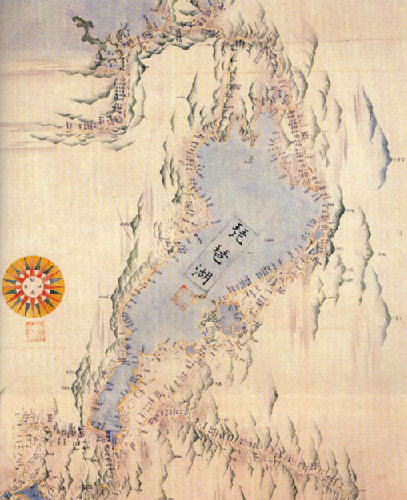

面積670.33km、周囲長241kmを誇る日本最大の淡水湖は、およそ400〜600万年前の地殻変動によって出来たとされております。

面積670.33km、周囲長241kmを誇る日本最大の淡水湖は、およそ400〜600万年前の地殻変動によって出来たとされております。

そして、この地球上でバイカル湖、タンガニィカ湖に次いで三番目に古い古代湖であるいわれています。

琵琶湖の歴史は、日本書紀・古事記・万葉集などにも記載されており、その豊かさ、美しさを古代より受け継いできました。

万葉集には「淡海(あわみ)」と記されており、都に近い淡水湖という意味の「近つ淡海」が、現在の「近江」の語源になっております。

古くは縄文時代から、豊かな土壌と水源のもと琵琶湖の周辺には多くの集落があったと思われます。湖北の葛籠尾崎と竹生島の間には湖底遺跡があり、水深70mほどの湖底から縄文時代早期から弥生時代に渡る多数の土器が発見されています。

飛鳥時代には天智天皇により大津の地に都が置かれ近江宮が営まれていましたが、日本古代の最大の内乱、壬申の乱において瀬田橋の戦い(大津市唐橋町)で近江朝廷軍が大敗し、政権交代が行われました。

北陸地方などからの年貢の輸送路でもあり、湖西には大津から若狭国へ向かう西近江路や若狭街道、敦賀へ向かう敦賀街道や北国街道などの各種交通路が整備されました。また、湖上交通による荷物の輸送も行われており、大津や堅田などは港湾都市として発達した歴史からもわかるように、琵琶湖は様々な交通路の要衝として利用されてきました。

日本の大きな転換期でもある戦国の時代には、織田信長が安土城を構え天下統一という野望を目指し、豊臣秀吉がまだ羽柴秀吉だった頃には長浜城の城主となり異例の出世の歩みの速度を早めて行きました。

徳川家康は関ヶ原の地で天下を賭けた戦いに勝利した後、まず東海道の要所として大津城を廃し膳所城を築かせ徳川三百年の礎をつくっています。

この様に琵琶湖の周辺で、それぞれの時代において時代が大きく動いていた事実を伺い知る事が出来るのです。